Il gruppo di Elettronica Quantistica del Dipartimento

di Fisica dell'Università di Lecce ha iniziato nel 1998 la

realizzazione di un sistema LIDAR per il monitoraggio atmosferico.

Attualmente il sistema e' configurato per la misura delle caratteristiche

ottiche degli aerosol (retrodiffusione ed estinzione) e del rapporto di

mescolamento del vapore acqueo. Nel corso del triennio 2000-2002

abbiamo partecipato al progetto EARLINET, una rete europea di sistemi

LIDAR per lo studio degli aerosol. Esso rappresenta il primo

tentativo di realizzare una climatologia degli aerosol su scala continentale.

Per dettagli e per la consultazione della base di dati (uso limitato) si

può consultare il sito del progetto

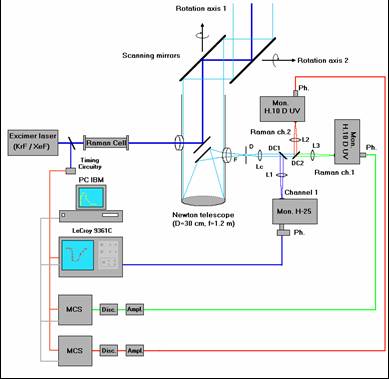

Descrizione del sistema.

Artwork di Giovanni Torsello (1999)

Artwork di Giovanni Torsello (1999)

Il LIDAR si compone di un laser a eccimeri, un telescopio e un sistema

ottico, un sistema di rivelazione e acquisizione del segnale. Gli impulsi

hanno una durata temporale di circa 20 ns, con un'energia tipica di

100 mJ. La frequenza di ripetizione puo' arrivare a 100 Hz. La

configurazione della cavità laser è del tipo instabile, con

uno specchio concavo e uno specchio piano. Questa configurazione consente

di ridurre la divergenza del fascio.

Il fascio è inviato nell'asse di un telescopio di tipo newtoniano,

con uno specchio di 33 cm di diametro, e lunghezza focale 120 cm.

La luce diffusa è raccolta dal telescopio, collimata attraverso

una lente, e successivamente separata in diverse lunghezze d'onda.

Una prima separazione è ottenuta con uno specchio dicroico

operante a 45°, che fa passare la lunghezza d'onda di 402 nm, corrispondente

allo scattering raman del vapore acqueo, e riflette le lunghezze d'onda

minori. Questa parte di fascio e' successivamente divisa in due da un quarzo

in modo che circa l'8% della luce sia riflessa e il resto trasmessa.

Questi tre fasci sono analizzati spettralmente con tre monocromatori.

Sui fotomoltiplicatori all'uscita di questi monocromatori abbiamo

quindi 3 diversi segnali, corrispondenti alle lunghezze d'onda di 351, 382

e 402 nm, ovvero la lunghezza d'onda corrispondente alla diffusione elastica,

la diffusione Raman delle molecole d'Azoto e la diffusione Raman delle molecole

di vapore acqueo.

I segnali vengono registrati con la tecnica del conteggio dei fotoni.

Per il segnale elastico, che è molto più grande di quelli Raman,

si usa anche una rivelazione analogica/digitale per evitare problemi

di saturazione alle basse quote.

Questi segnali vengono mediati per il tempo desiderato e poi immagazzinati

nel computer che gestisce l'esperimento.

Le informazioni che si possono trarre da questi segnali sono:

a) dal segnale elastico da solo è possibile avere informazioni sull'altezza

del bondary layer e informazioni qualitative sulla distribuzione degli aerosol

b) dal segnale Raman dell'azoto è possibile conoscere il

coefficiente di estinzione totale e degli aerosol

c) dall'analisi simultanea del segnale elastico e del Raman dell'Azoto

è possibile ottenere informazioni quantitative sul coefficiente

di backscattering.

d) dall'analisi simultanea del segnale Raman dell'Azoto e del segnale

Raman del vapore acqueo e' possibile ottenere la misura del rapporto di mescolamento

del vapore acqueo.

I risultati iniziali di queste misure sistematiche stanno

per essere pubblicati in:

Applied Optics (2003) : preprint PDF

Journal of Geophysical Research 2003 : preprint

PDF

e sono stati presentati ad alcune conferenze, tra cui:

SPIE Remote Sensing, 23-27 Settembre 2002, Creta, Grecia (presentazione)

ILRC 2002,8-12 Luglio 2002, Quebec, Canada , ( poster

PDF)

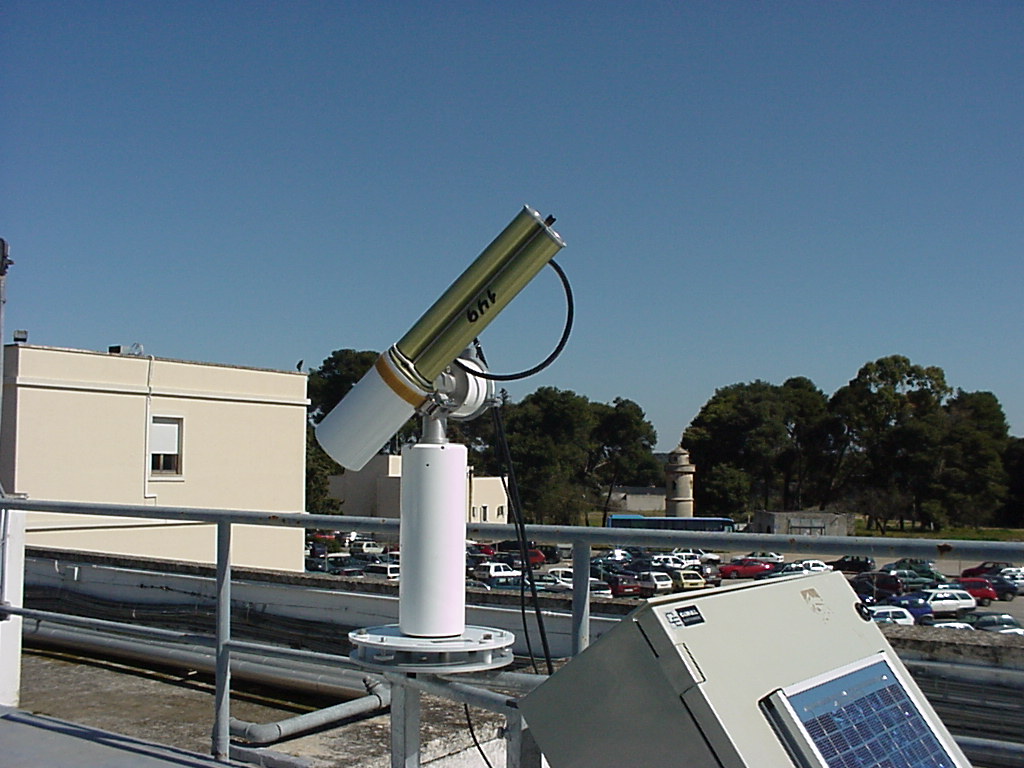

Nel Marzo 2003 è stato acquisito un fotometro solare automatico. Questo strumento misura l'intensità della radiazione solare, diretta o diffusa, a diverse lunghezze d'onda. Queste informazioni possono essere utilizzate per calcolare alcune caratteristiche dell'atmosfera legate ai suoi componenti variabili, come il carico aerosolico e la quantità di vapore acqueo.

L'immagine mostra il fotometro solare (al centro della foto) montato

sulla terrazza del Dipartimento di Fisica. In primo piano il sistema di controllo.

Il fotometro può ruotare nel piano zenitale e azimutale in modo da

effettuare, a orari prestabiliti, misure dirette della radiazione solare,

da cui si può dedurre lo spessore ottico dell'atmosfera, e misure della

brillanza del cielo a diversi angoli. Tramite diversi filtri interferenziali

queste misure sono fatte a diverse lunghezze d'onda.

Questi dati vengono trasmessi con una antenna satellitare al Goddard Space Flight Center della NASA,

sede del progetto AERONET.

Questo progetto è una rete mondiale di fotometri di questo tipo per

lo studio degli aerosol su scala mondiale.